Effizienz kennt kein Alter

Die Analyse von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden ist eine vielversprechende Aufgabe. Durchschnittswerte zeigen zwar eine Richtung, aber erst die genaue Betrachtung einzelner Anlagen verrät, wo die wahren Potenziale und Fallstricke im Bestand liegen. Wir beleuchten sechs ganz besondere Häuser – von einem historischen Bau aus dem Jahr 1826 bis hin zu einem Objekt von 1995. Diese detaillierten Fallstudien zeigen: Nicht das Alter der Gebäude ist entscheidend für eine hohe Effizienz, sondern die kompetente Planung und die korrekte Einstellung des gesamten Heizsystems, insbesondere der Hydraulik.

Zunächst werden die sechs Fallbeispiele einzeln und detailliert vorgestellt, um ihre spezifischen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren zu beleuchten. Ein abschließendes Fazit fasst die zentralen, systemübergreifenden Erkenntnisse aus dieser Serie zusammen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts WP-QS im Bestand wurden 77 Wärmepumpenanlagen in Bestandsgebäuden messtechnisch untersucht. Die vorliegende Analyse konzentriert sich auf sechs ausgewählte Objekte, die ein repräsentatives Spektrum verschiedener Rahmenbedingungen und Betriebscharakteristika abbilden. Eine detaillierte Analyse aller untersuchten Objekte ist im Endbericht des Projektes zu finden.1 Die Effizienz der ausgewählten Anlagen liegt sowohl unterhalb als auch oberhalb der mittleren Effizienzwerten der Wärmepumpenanlagen aus dem Projekt „WP-QS im Bestand“.

Die Auswahl umfasst vier Außenluft-Wärmepumpen und zwei Erdreich-Wärmepumpen mit Erdwärmesonden. Die Gebäude repräsentieren verschiedene Baualtersklassen von 1826 bis 1995 und unterschiedliche energetische Sanierungszustände. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den erreichten Jahresarbeitszahlen (JAZ), den Heizkreistemperaturen, sowie den hydraulischen und regelungstechnischen Besonderheiten der einzelnen Anlagen.

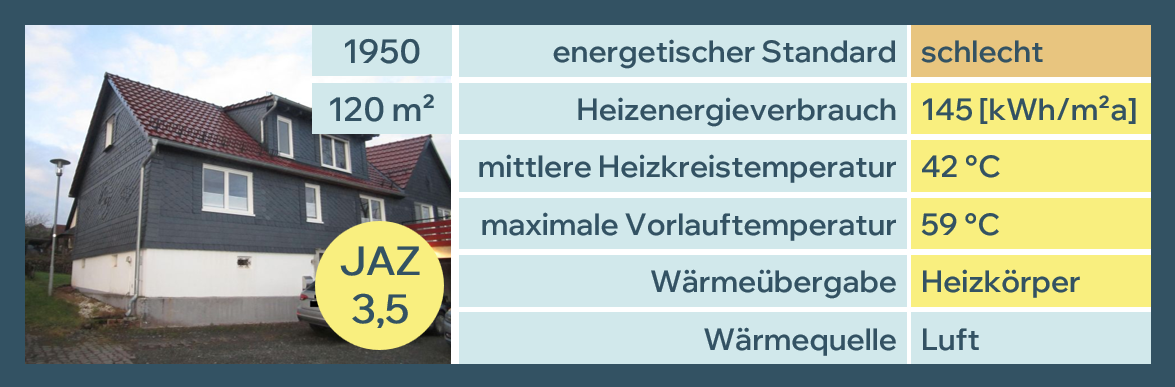

Schlechter energetischer Standard, gute Effizienz

Die Anlage ID 541 befindet sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1950 mit 120 m² beheizter Fläche. Der energetische Zustand ist als schlecht zu bewerten – lediglich die Fenster wurden saniert, während andere Bauteile im ursprünglichen Zustand verblieben.

Trotz der ungünstigen Gebäudevoraussetzungen erreicht die Außenluft-Wärmepumpe mit Heizkörpersystem eine bemerkenswerte Jahresarbeitszahl von 3,5. Der COP-Wert (Coefficient of Performance oder Leistungszahl) bei A2/W35 liegt bei 4,3, was auf eine effiziente Wärmepumpe hinweist. Es existiert ein Hybridsystem, wobei der zusätzliche Wärmeerzeuger keinen nennenswerten Einfluss auf den Betrieb hat.

Die mittlere Heizkreistemperatur liegt bei 42°C, die maximale bei 59°C. Damit zählt diese Anlage zu jenen mit den höchsten Systemtemperaturen im Vergleichsfeld. Die relativ hohen Temperaturen sind dem schlechten energetischen Gebäudezustand geschuldet.

Mit 145 kWh/(m²a) weist das Gebäude einen hohen spezifischen Wärmeverbrauch auf, was die mangelhafte Dämmung widerspiegelt. Der Warmwasseranteil beträgt 14% des Gesamtenergiebedarfs, ein typischer Wert für Einfamilienhäuser.

Fazit

Trotz der hohen Vorlauftemperaturen erreicht die Anlage eine gute Effizienz. Die Anlage demonstriert, dass auch in unsanierten Altbauten mit hohen Systemtemperaturen wirtschaftliche Jahresarbeitszahlen erreichbar sind.

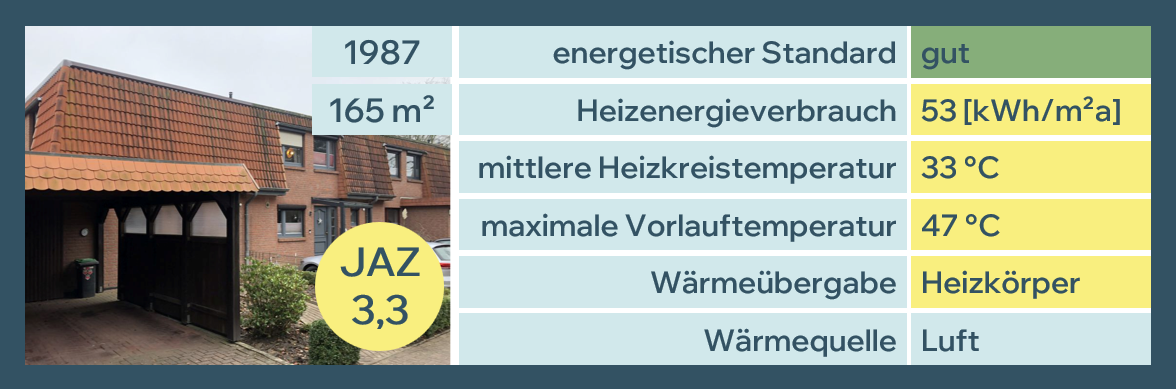

Guter energetischer Standard, durchschnittliche Effizienz

Die Anlage ID 546 aus dem Jahr 1987 verfügt über eine beheizte Fläche von 165 m². Zu den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen liegen leider keine detaillierten Angaben vor, jedoch lässt der niedrige Energieverbrauch auf einen guten energetischen Standard schließen.

Die Außenluft-Wärmepumpe arbeitet mit einem Heizkörpersystem und erreicht eine Jahresarbeitszahl von 3,3. Der COP bei A2/W35 beträgt 3,7, was im Vergleich zu anderen Anlagen eher niedrig ausfällt (Zum Vergleich: In Folge 3 wurden die COP-Werte der marktverfügbaren Wärmepumpen analysiert).

Diese Anlage weist mit 33°C mittlerer und 47°C maximaler Heizkreistemperatur eher niedrige Systemtemperaturen aller untersuchten Außenluft-Wärmepumpen auf. Dies ermöglicht einen durchschnittlich effizienten Betrieb.

Mit nur 53 kWh/(m²a) erreicht die Anlage den niedrigsten spezifischen Wärmeverbrauch aller sechs untersuchten Objekte. Der Warmwasseranteil liegt bei 22%, was durch den niedrigen Heizwärmebedarf zu erklären ist.

Fazit

Trotz des energetisch guten Zustands des Gebäudes und niedriger Betriebstemperaturen liegt die Effizienz der Anlage nur bei 3,3. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, dass die eingesetzte Wärmepumpe selbst, verglichen mit moderneren Modellen, eine niedrige grundlegende Leistungsfähigkeit (COP-Werte) besitzt.

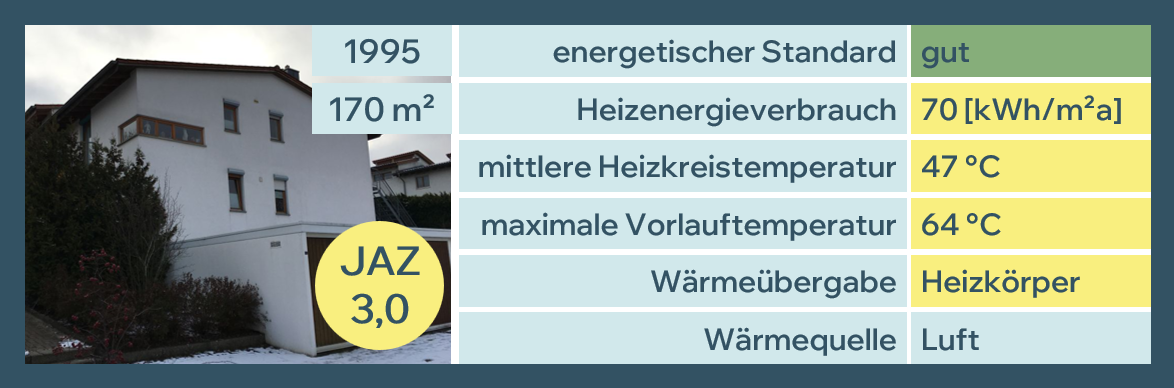

Hohe Heizkreistemperaturen

Die Anlage ID 514 wurde 1995 errichtet und befindet sich in einem guten energetischen ursprünglichen Zustand, der durch leichte Sanierungsmaßnahmen weiter verbessert wurde. Mit einer beheizten Fläche von 170 m² repräsentiert sie ein typisches Einfamilienhaus der 1990er Jahre.

Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Außenluft-Wärmepumpe mit einem Heizkörpersystem und einem Kombispeicher. Die Anlage erreicht eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,0, was angesichts der vergleichsweise hohen Systemtemperaturen ein solides Ergebnis darstellt.

Auffällig ist, dass diese Anlage trotz des jüngsten Baualters unter den sechs Objekten und unter allen Objekten aus dem Fraunhofer ISE Projekt, die höchsten mittleren (47°C) und maximalen Heizkreistemperaturen (64°C) aufweist. Die Heizkurve ist sehr flach ausgelegt, was bedeutet, dass bei 5°C und 15°C Außentemperatur nahezu identische Vorlauftemperaturen gefahren werden.

Der spezifische Wärmeverbrauch vor der Installation der Wärmepumpe betrug 144 kWh/(m²a). Allerdings wurde nach der Installation der Wärmepumpe ein stark reduzierter Heizenergieverbrauch von 70 kWh/(m²a) gemessen. Sogar inklusive Warmwasserbereitung. Der Heizstab kam während des Messzeitraums nicht zum Einsatz.

Fazit

Die hohen Heizkreistemperaturen passen nicht zu dem niedrigen Heizenergiebedarf. Nach einer Optimierung der Heizkurve sowie einer potenziellen Installation von Niedertemperatur-Heizkörpern sollte eine signifikant höhere Effizienz erreicht werden.

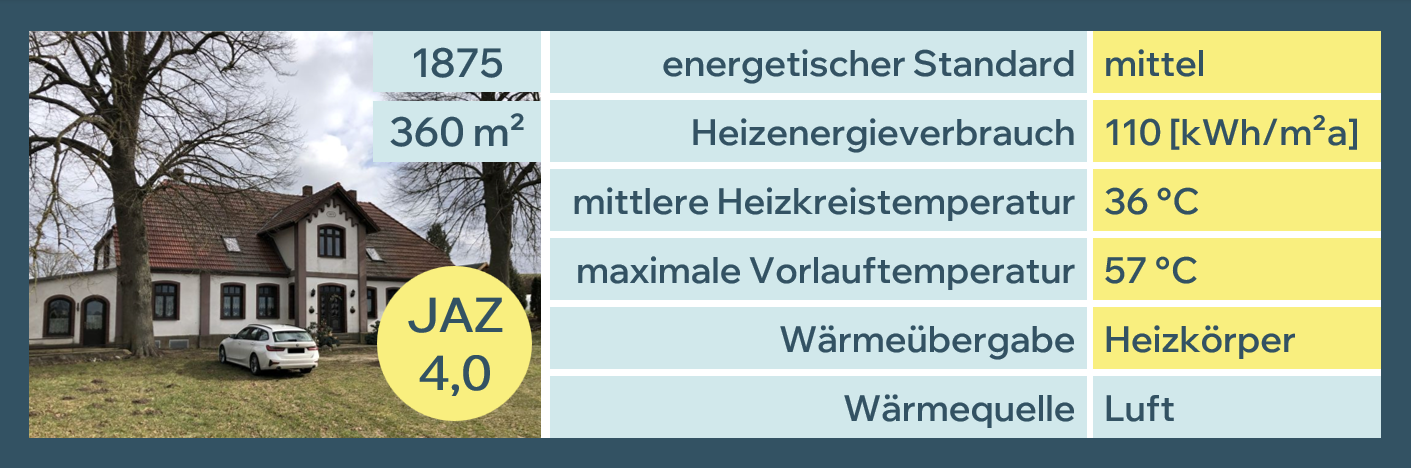

Sehr gute Effizienz in altem Haus

Die Anlage ID 571 repräsentiert mit einem Baujahr von 1875 das älteste Gebäude der Untersuchung. Mit 360 m² beheizter Fläche handelt es sich um ein großzügiges Bestandsgebäude. Zu den spezifischen Sanierungsmaßnahmen liegen keine genauen Angaben vor, der optische Zustand weist jedoch auf nur geringe Modernisierungen hin.

Die Außenluft-Wärmepumpe mit Heizkörpersystem erreicht eine sehr hohe Jahresarbeitszahl von 4,0. Dieser Wert liegt deutlich über dem Mittelwert von allen im Projekt untersuchten Luft-Wasser-Wärmepumpen von 3,4. Der COP-Wert bei A2/W35 beträgt 4,4, was auf eine hocheffiziente Wärmepumpe in Kombination mit günstigen Betriebsbedingungen hindeutet.

Mit einer mittleren Heizkreistemperatur von 36°C und einer maximalen von 57°C bewegt sich die Anlage im niedrigen bis mittleren Bereich. Dies ist bemerkenswert für ein unsaniertes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und deutet auf großzügig dimensionierte Heizkörper hin.

Der spezifische Wärmeverbrauch beträgt 110 kWh/(m²a), was für ein Gebäude dieses Alters mit geringfügigen Sanierungsmaßnahmen als akzeptabel einzustufen ist. Auffällig sind die komplexen Rohrleitungen rund um den Heizungsspeicher mit teilweise hydraulikbedingten Fehlströmungen.

Fazit

Trotz der hydraulischen Unzulänglichkeiten erreicht die Anlage durch die hochwertige Wärmepumpe und die günstigen Systemtemperaturen hervorragende Effizienzwerte. Die Anlage demonstriert eindrucksvoll, dass auch in historischen, weitgehend unsanierten Gebäuden sehr gute Jahresarbeitszahlen realisierbar sind.

Hohe Effizienzpotenzial von Erdwärmepumpen

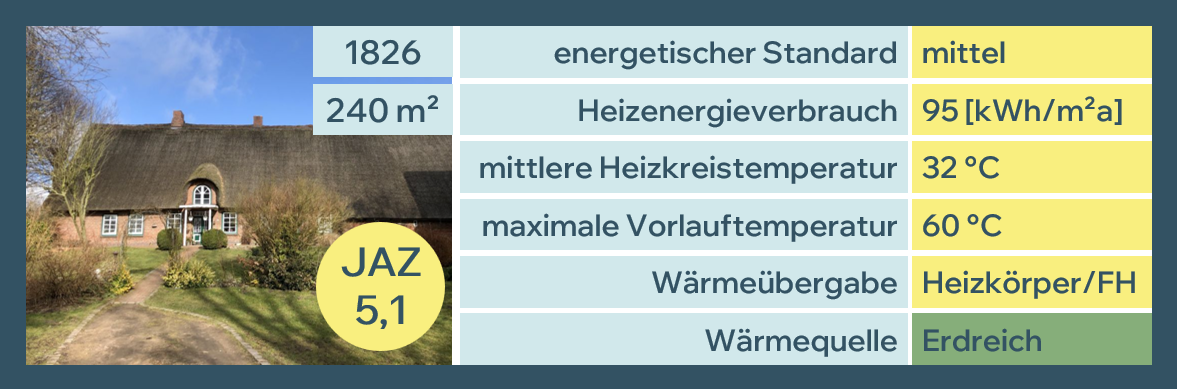

Die Anlage ID 569 befindet sich im ältesten der dargestellten Gebäude aus dem Jahr 1826. Die beheizte Fläche beträgt 240 m². Nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen entspricht das Gebäude einem durchschnittlichen energetischen Standard.

Die Erdreich-Wärmepumpe mit Erdwärmesonden arbeitet mit einem gemischten Wärmeübergabesystem aus Heizkörpern und Fußbodenheizung. Mit einer Jahresarbeitszahl von 5,1 erreicht diese Anlage den höchsten Wert aller sechs untersuchten Objekte. Zusätzlich ist ein Pelletkessel installiert, der jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf den Betrieb hat – der Deckungsanteil der Wärmepumpe betrug nahezu 100%.

Die Anlage fährt mit 32°C die niedrigste mittlere Heizkreistemperatur der sechs Systeme. Die maximale Temperatur liegt bei 60°C. Diese günstigen Temperaturniveaus resultieren aus der Kombination von Fußbodenheizung in Teilbereichen und der durchgeführten energetischen Sanierung. Mit 95 kWh/(m²a) liegt der spezifische Wärmeverbrauch im moderaten Bereich.

Die Anlage weist den höchsten Gütegrad (Der Gütegrad einer Wärmepumpe beschreibt das Verhältnis des real erreichten COP zum theoretisch maximal möglichen COP nach dem Carnot-Prozess und ist somit ein Maß für die Effizienz im Vergleich zum physikalischen Ideal) von allen Erdreichanlagen mit 0,52 auf, was eine sehr gute effizienztechnische Qualität der Wärmepumpe bescheinigt. Der COP-Wert bei B0/W35 beträgt ebenfalls sehr gute 4,8.

Fazit

Diese Anlage demonstriert exemplarisch das hohe Effizienzpotenzial von Erdwärmepumpen in sanierten Altbauten mit niedrigen Systemtemperaturen realisiert werden können. Das theoretische Potential sowohl der hochwertigen Wärmepumpe als auch der sehr guten Wärmequelle wurde in der Praxis vollkommen bestätigt. Die Anlage wurde zusätzlich mit einem Pelletkessel ausgerüstet. Der Betrieb hat jedoch gezeigt, dass die Wärmepumpe die Heizlast fast vollständig alleine decken kann, wodurch die Funktion des Pelletkessels als Backup weitgehend redundant wurde.

Fehler bei der Installation reduzieren die Systemeffizienz

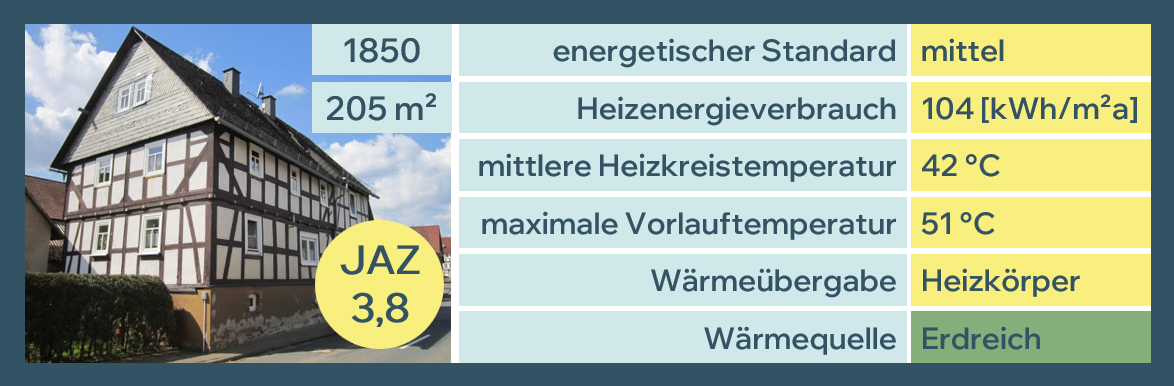

Die Anlage ID 573 ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1850 mit 205 m² beheizter Fläche installiert. Nach durchgeführten Sanierungsmaßnahmen entspricht das Gebäude einem durchschnittlichen energetischen Standard. Zusätzlich ist eine Solarthermieanlage installiert.

Die Erdreich-Wärmepumpe mit Erdwärmesonden versorgt ein Heizkörpersystem und erreicht eine Jahresarbeitszahl von 3,8. Dies ist für Erdwärmepumpen ein eher moderater Wert, was auf die identifizierten hydraulischen Hindernisse zurückzuführen ist.

Die mittlere Heizkreistemperatur liegt bei 42°C, die maximale bei 51°C. Trotz der Erdwärmequelle bewegt sich das Temperaturniveau im mittleren bis oberen Bereich, was die Effizienz begrenzt. Der spezifische Wärmeverbrauch beträgt 104 kWh/(m²a), was einen mittleren Wert darstellt.

Die Anlage weist komplexe Rohrleitungen rund um den Heizungsspeicher mit einem hydraulischen Fehler: Die Rohrleitungen wurden vertauscht an den Speicher angeschlossen. Dies führt zu einem hohen Temperaturabfall von mehr als 4 Kelvin nach dem Speicher in paralleler Einbindung.

Fazit

Die hydraulischen Fehler reduzieren die Systemeffizienz deutlich, wie der Vergleich zur Anlage 569 zeigt. Diese Anlage verdeutlicht die Bedeutung einer sorgfältigen hydraulischen Planung und kompetenten Installation für die Gesamteffizienz des Systems.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Analyse der sechs ausgewählten Wärmepumpenanlagen liefert wichtige Erkenntnisse für die Wärmepumpenintegration in Bestandsgebäuden:

Effizienzpotenzial unabhängig vom Gebäudealter: Die untersuchten Anlagen belegen eindrucksvoll, dass Wärmepumpen auch in historischen Gebäuden hohe Jahresarbeitszahlen erreichen können. Das Spektrum reicht von 1826 bis 1995, wobei keine direkte Korrelation zwischen Baualter und Effizienz feststellbar ist. Entscheidend sind vielmehr die Systemtemperaturen und die hydraulische Auslegung.

Bedeutung niedriger Systemtemperaturen: Die Anlagen mit den niedrigsten Heizkreistemperaturen (ID 569: 32°C, ID 546: 33°C, ID 571: 36°C) erreichen die besten Effizienzwerte. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden: Überdimensionierung der ursprünglichen Wärmeverteilung, Austausch durch großzügig dimensionierte Heizkörper, energetische Sanierung oder eine Kombination dieser Maßnahmen. Die Analyse zeigt, dass auch unsanierte Gebäude bei entsprechender Auslegung niedrige Systemtemperaturen ermöglichen können.

Vorteil von Erdwärmepumpen: Die beiden Erdwärmepumpen erreichen mit JAZ-Werten von 5,1 (ID 569) und 3,8 (ID 573) im Mittel deutlich höhere Effizienzwerte als die Außenluft-Wärmepumpen (3,0 bis 4,0). Dies bestätigt die grundsätzliche Effizienzüberlegenheit von Erdwärmequellen, wobei die Anlage 573 zeigt, dass hydraulische Fehler diese Vorteile deutlich reduzieren können.

Kritische Rolle der Hydraulik: Die Anlagen 571 und insbesondere 573 demonstrieren, dass hydraulische Fehlplanungen und -installationen die Systemeffizienz erheblich beeinträchtigen können. Komplexe Rohrleitungsführungen, Fehlströmungen oder vertauschte Anschlüsse mindern die erreichbare Jahresarbeitszahl deutlich. Eine sorgfältige hydraulische Planung und Qualitätssicherung bei der Installation sind daher essenziell.

Geringer Heizstab-Einsatz: Bei vier der sechs Anlagen kam der Heizstab überhaupt nicht oder nur minimal (unter 2%) zum Einsatz. Dies zeigt, dass auch in unsanierten Altbauten mit höheren Systemtemperaturen ein weitgehend monoenergetischer Betrieb möglich ist. Der Messzeitraum war allerdings klimatisch vergleichsweise mild.

Bewertung der Sanierungsnotwendigkeit: Die Ergebnisse relativieren die häufig geäußerte Annahme, dass Wärmepumpen im Bestand zwingend umfassende Sanierungsmaßnahmen erfordern. Anlage 541 (unsaniertes Gebäude von 1950) und Anlage 571 (kaum saniertes Gebäude von 1875) erreichen mit 3,5 bzw. 4,0 gute Jahresarbeitszahlen. Entscheidend ist die Auslegung des Gesamtsystems auf angepasste, aber nicht zwingend sehr niedrige Systemtemperaturen.

Die vorliegenden Feldmessergebnisse unterstreichen das große Potenzial der Wärmepumpentechnologie im Gebäudebestand. Sie zeigen gleichzeitig, dass eine sachgerechte Planung, Auslegung und Installation entscheidend für das Erreichen hoher Effizienzen sind.

Dieser Artikel ist Teil unserer umfassenden Serie, die die 18 wichtigsten Fragen zur Wärmepumpen-Technologie beantwortet. Die Serie ist in 6 thematische Kategorien unterteilt. Unten finden Sie weitere Artikel aus der gleichen Kategorie sowie die komplette Navigation zu allen anderen Themen.

Praxiserfahrung & Feldergebnisse

Feldstudien, Effizienzmessungen und nachgewiesene Ergebnisse. 20 Jahre Daten aus 840+ Installationen in allen Gebäudetypen.

Folge 2: 20 Jahre Feldstudien

Zwei Jahrzehnte Feldforschung mit Monitoring von 840+ Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Aktuelle Studien zeigen durchschnittliche Effizienz (JAZ) von 3,4 – selbst mit Heizkörpern.

Folge 5: Effizienz kennt kein Alter

6 Fallstudien von 1826-1995: Unsanierte Altbauten erreichen JAZ 3,5-5,1 mit richtiger Planung und Hydraulik.

Folge 6: Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern

100+ dokumentierte Fälle belegen: Wärmepumpen funktionieren in Mehrfamilienhäusern weltweit – von Zentralsystemen bis Einzelgeräten.

Grundlagen & Kontext

Warum Wärmepumpen für Gesellschaft, Klima und Energiewende wichtig sind. Verstehen Sie das große Ganze durch gesellschaftlichen Kontext, Mythen-Widerlegung, Umweltbilanzierung und Politik-Bewertung.

Folge 1: Jenseits der Debatte

Warum Wärmepumpen der schnellste, kosteneffektivste Weg zur Energieunabhängigkeit sind – jenseits politischem Lärm und fossiler Mythen.

Folge 4: Der Wärmepumpen-Faktencheck

Zehn hartnäckige Mythen wissenschaftlich widerlegt: Wärmepumpen funktionieren bei extremer Kälte, in Altbauten und mit vorhandenen Heizkörpern.

Folge 17 (coming soon): Umweltbilanz

Wärmepumpen reduzieren CO₂-Emissionen um 60-90% gegenüber Gasheizung – ganzheitliche Umweltbilanz.

Folge 18 (coming soon): Sind die ambitionierte Wärmepumpenziele erreichen?

Ambitionierte Wärmepumpenziele erreichen: Analyse der technischen Machbarkeit, wirtschaftlichen Tragfähigkeit und politischen Anforderungen für klimaneutrales Heizen bis 2045.

Technologie & Systeme

Wie Wärmepumpen funktionieren, verschiedene Systemtypen, technologische Entwicklung und Kältemittel-Technologie. Von 20 Jahren Fortschritt bis zur Sicherheit natürlicher Kältemittel.

Folge 3: Von der Nische zur Norm

Moderne Wärmepumpen: 10-15 dB leiser, 20% effizienter und arbeiten bis 70°C – perfekt für Nachrüstungen.

Folge 7: Hybrid-Wärmepumpensysteme

Analyse zeigt: Rein elektrische Wärmepumpen übertreffen fossile Hybridsysteme in 95% der Fälle – niedrigere Kosten, höhere Effizienz.

Folge 11: Zwischen Klimaanlage und Heizsystem

Luft-Luft-Wärmepumpen: niedrigere Installationskosten, schnellere Umsetzung, aber anderes Komfortniveau als wasserbasierte Systeme. Systemvergleich.

Folge 12: Heiztechnologien im Vergleich

Umfassender Vergleich aller Heiztechnologien: Wärmepumpen, Gas, Wasserstoff, Biomasse und Fernwärme – pragmatischer Entscheidungsrahmen.

Folge 16 (coming soon): Kältemitteln

Kältemittel-Entwicklung: Von R410A zu natürlichen Kältemitteln – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Effizienz moderner Lösungen.

Wirtschaftlichkeit & Kosten

Betriebskosten, Installationskosten und langfristige Wirtschaftlichkeitsanalyse. Echte Daten zu Einsparungen, Preisentwicklung und Amortisation.

Folge 8: Betriebskosten

Sparen Sie heute €400-1000/Jahr gegenüber Gasheizung – Einsparungen steigen deutlich bis 2035. Interaktiver Rechner inklusive.

Folge 13: Wärmepumpen-Installationskosten

Deutsche Wärmepumpen-Installationen kosten €20.000-40.000 – doppelt so viel wie der

europäische Durchschnitt. Analyse zeigt warum und was sich ändern muss.

Planung & Umsetzung

Auswahl, Installation und Optimierung von Wärmepumpen für Ihre Bedürfnisse. Praxisleitfäden von der Dimensionierung bis zur Installateur-Auswahl.

Folge 9: Die richtige Wärmepumpe finden

Navigieren Sie durch 10.000+ zertifizierte Wärmepumpen-Modelle: Schritt-für-Schritt-Leitfaden von Heizlastberechnung bis Installateur-Auswahl und Inbetriebnahme.

Intelligente Integration

KI-Optimierung, Solar-Integration und intelligentes Energiemanagement. Heizsysteme der nächsten Generation, die lernen, sich anpassen und Effizienz maximieren.

Folge 10: Wärmepumpen und KI

KI-gesteuerte Wärmepumpen steigern Effizienz um 5-13%, reduzieren Kosten um 40% und unterstützen Netzflexibilität – wissenschaftlich belegt.

Folge 14: HEMS für Wärmepumpen

Intelligente Energiemanagementsysteme optimieren Wärmepumpenbetrieb, senken Kosten um 15-25% und ermöglichen Netzdienstleistungen – Praxisleitfaden.

Folge 15: Wärmepumpe als Energiesystem

Wie Wärmepumpen durch PV, Batteriespeicher und E-Autos zum effizienten Gesamtsystem werden. Analysen zu Ersparnissen, Eigenanteil und bidirektionalem Laden.

- D. Günther et al., „WP-QS im Bestand: Entwicklung optimierter Versorgungskonzepte und nachhaltiger Qualitätssicherungsmaßnahmen für Wärmepumpen im EFH-Bestand,“ Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Abschlussbericht, Okt. 2025. ↩︎